Forschungsbereich Übertragungsnetze

Während vordergründig der Begriff der Energiewende lediglich einen Umbau der Erzeugungsstruktur suggeriert, so gilt es aus gesamtsystemischer Sicht eine weitaus umfangreichere Aufgabenstellung zu beherrschen. Diese umschließt die zunehmende geographische Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch, die massive Integration leistungselektronischer Komponenten in der Energieinfrastruktur sowie die sehr volatile Leistungsbereitstellung nachhaltiger Erzeugungsanlagen. Anspruch der am IEH durchgeführten Forschung im Bereich der Übertragungsnetze ist daher maximale Versorgungssicherheit mit Nachhaltigkeit und neuen Technologien stimmig zu vereinen. Dies erfordert die Betrachtung von Problemstellungen mit hoher Gesamtkomplexität und gekoppelten systemischen Abhängigkeiten. Besonders die Entwicklung methodischer Kompetenz zur Bewertung durchgeführter Energie-systemsanpassungen in den Bereichen dynamischer Stabilität sowie transienter Strom- und Spannungsbeanspruchungen wird forciert vorangetrieben.

Spannungseinprägende Umrichterregelung zur Netzstabilisierung im Energienetz der Zukunft

Bedingt durch den bereits beschlossenen Ausstieg aus der Atom- und Kohleenergie sinkt die Anzahl konventioneller Erzeugungseinheiten mit Synchrongeneratoren kontinuierlich. Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit, sowie die Bereitstellung der Momentanreserve erweist sich dadurch als große Herausforderung. Der Wandel der Erzeugungslandschaft soll in Deutschland zukünftig unter anderem durch Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsstrecken (HGÜ) unterstützt werden. Wegen ihrer flexiblen Regelbarkeit soll hierfür die Modulare Multilevel Umrichtertechnologie (MMC) zum Einsatz kommen. Um die Stabilität des Netzes bei hoher Durchdringung leistungselektronischer Energieerzeuger gewährleisten zu können, soll durch eine geeignete Regelungsstrategie der MMCs Momentanreserve bereitgestellt werden. Aussichtsreiche, geeignete Regelungsstrategien entstammen dem Bereich der ´spannungseinprägenden Umrichterregelung´. Dabei gilt es den Begriff `spannungseinprägend` weiter zu definieren, sowie entsprechende Regelungsstrategien auf den MMC zu adaptieren bzw. zu entwickeln. Weiter muss die Bereitstellung der Energie durch entsprechende Speichersysteme gewährleistet werden, welche untersucht, sowie kostenoptimiert in ein Gesamtsystem eingebunden werden müssen.

Ansprechpartner: Alexander Bisseling, M.Sc & Pascal Weber, M.Sc.

Untersuchung des Netzbetriebs bei großer Frequenzspreizung

Deutschland ist Teil des sich von Marokko bis in die Türkei ausdehnenden kontinentaleuropäischen Verbundnetzes (ENTSO-E Synchronous Area of Continental Europe). Wegen der sinkenden über synchron rotierende Schwungmassen bereitgestellten Momentanreserve und gleichzeitig zunehmenden grenzüberschreitenden Stromtransiten steigt die Gefahr, dass im Falle einer unvorhergesehenen Systemauftrennung (wie zuletzt bei dem Störfall am 8. Januar 2021) unbeherrschbare Frequenzgradienten auftreten.

Begleitend zu am IEH bereits bestehender Forschung zur Bereitstellung synthetischer Momentanreserve über Umrichter wird in diesem Forschungsthema untersucht, inwieweit eine Ausweitung der bestehenden Betriebsgrenzen von 47,5 Hz bzw. 51,5 Hz möglich ist. Neben zukünftigen Betriebsstrategien für Verbundnetze ist dies auch für die Auslegung der Frequenzregelung in Microgrids interessant.

Vor simulativen Studien zu Auswirkungen eines Netzbetriebs mit großer Frequenzspreizung stehen zunächst experimentelle Untersuchungen an einzelnen Netzkomponenten im Fokus. So müssen z. B. Sättigungseffekte in induktiven Betriebsmitteln, die Messgenauigkeit von Wandlern sowie das Verhalten von Haushaltsgeräten und Industrielasten bei großen Frequenzabweichungen untersucht werden.

Ansprechpartner: Johanna Geis-Schroer, M.Sc.

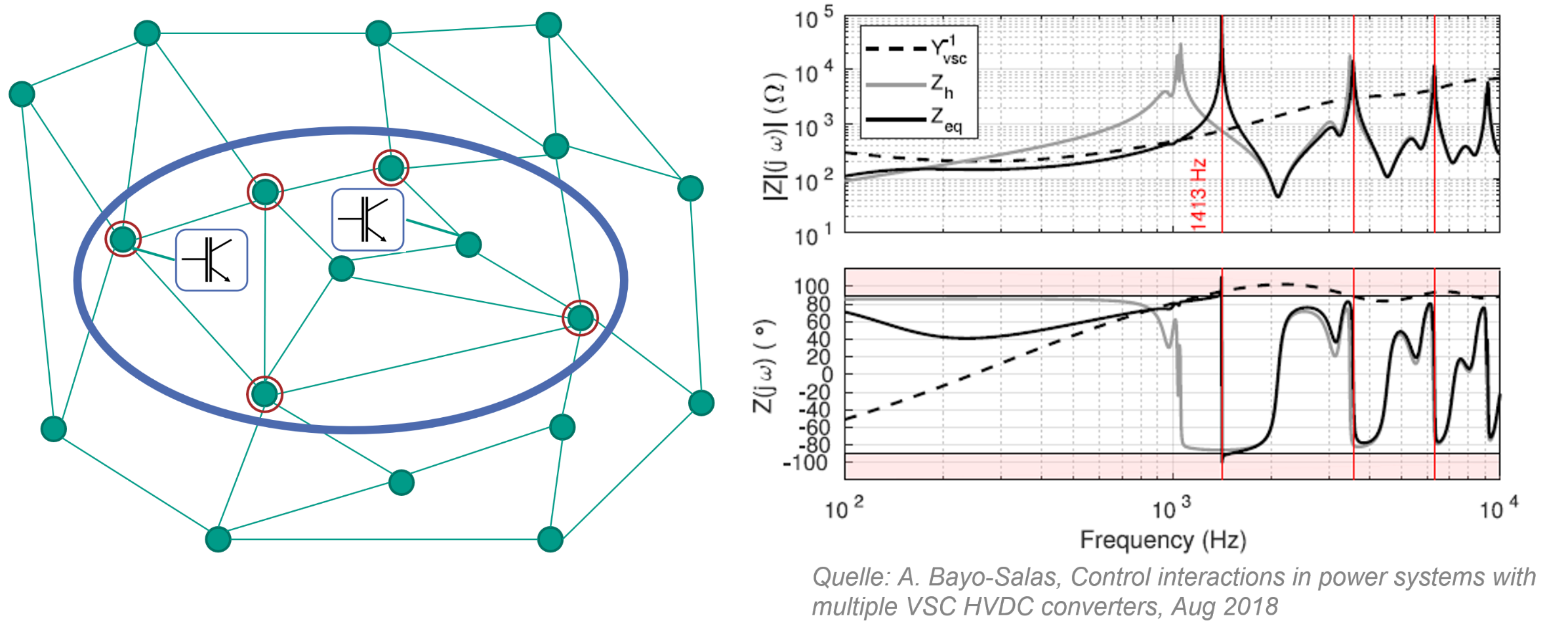

Stabilitätsanalyse leistungselektronischer Betriebsmittel im vermaschten Verbundnetz mithilfe detaillierter EMT-Modelle

Im Zuge der Energiewende nimmt die Zahl leistungselektronischer Systeme immer weiter zu, während immer mehr konventionelle Energieerzeuger wie Kohle- und Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Dieser Wandel bringt einige neue Probleme und Risiken für das Stromnetz und seiner Stabilität mit sich, da sich damit auch das systemische Verhalten des Netzes ändert. Daher gilt es zu untersuchen, wie neue leistungselektronische Betriebsmittel wie HGÜ-MMC-Stationen oder MMC-basierte STATCOM-Anlagen mit ihren neuen Regelungs- und Betriebskonzepten mit dem stark vermaschten Verbundnetz interagieren. Hierzu sollen ausführliche EMT-Simulationen verschiedener leistungselektronischer Betriebsmittel sowohl in Verbindung mit einem vereinfachten Netzäquivalent als auch in einem detaillierten EMT-Netzmodell durchgeführt werden, um mögliche Interaktionen und ihre Kritikalität näher analysieren und bewerten zu können.

Im Zuge der Energiewende nimmt die Zahl leistungselektronischer Systeme immer weiter zu, während immer mehr konventionelle Energieerzeuger wie Kohle- und Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Dieser Wandel bringt einige neue Probleme und Risiken für das Stromnetz und seiner Stabilität mit sich, da sich damit auch das systemische Verhalten des Netzes ändert. Daher gilt es zu untersuchen, wie neue leistungselektronische Betriebsmittel wie HGÜ-MMC-Stationen oder MMC-basierte STATCOM-Anlagen mit ihren neuen Regelungs- und Betriebskonzepten mit dem stark vermaschten Verbundnetz interagieren. Hierzu sollen ausführliche EMT-Simulationen verschiedener leistungselektronischer Betriebsmittel sowohl in Verbindung mit einem vereinfachten Netzäquivalent als auch in einem detaillierten EMT-Netzmodell durchgeführt werden, um mögliche Interaktionen und ihre Kritikalität näher analysieren und bewerten zu können.

Ansprechpartner: Alexander Bisseling, M.Sc.